- そもそも「エスノメソドロジー」とは?

- エスノメソドロジーで用いられる“手法”

- エスノメソドロジーが明らかにしようとしていること

- エスノメソドロジーの視点で捉えた「心」とは

- 今後の展望

従来の言語学では捨てられてしまうことも、相互行為を見ることで機能的に捉えることができたりします。

ーエスノメソドロジーでは「会話分析」という手法が多用されているように思うのですが。

西阪仰氏(以下敬称略):細かいことを見る時に録音や録画は一つの手がかりとして有効なので、会話分析はエスノメソドロジーを遂行していく上での方法的基盤になっています。会話分析としてではなくてエスノメソドロジーそのものをやってる人たちでも、会話分析的手法をいろいろな形で使うのが一般的な傾向であるように思います。一方会話分析をまったく使わない人もいます。例えばエリック・リビングストンは、数学の証明や物理学の実験を自分で実際にやってみるという手法をとっています。エスノメソドロジーは「科学社会学」の中で重要な役割を果たしているのですが、最近翻訳が出たマイケル・リンチも(「エスノメソドロジーと科学実践の社会学」)、会話分析から距離をとっています。ただし、彼も博士論文では会話分析的手法を部分的に使っていますが。

ー科学社会学とはどのようなものなのですか?

西阪:科学と日常活動はかなり違うと思われがちですよね。科学が客観的なのに対し、日常的に私たちが考えることは主観的というふうに。科学は全てのことが一義的に決まっていて、実験もきちんと手続きに従ってやっていて、だから出てくる知見は誰にでも共有できると。ある意味でその通りなんだけれど、実際の実験や理論化の細部においては、実は様々な「常識的手法」が用いられています。実際に普段の生活の中で、何かインストラクション(指示)が与えられても、実はそこから行為は一義的に出てこないですよね。例えば私たちが本棚かなにかを組み立てようとした時、一緒に梱包されている設計図はかなり簡単なものです。その平面図から立体をイメージするためには、様々な常識的な知識を動員しなければいけないでしょう。それと同じで、科学の場合も『こうやって実験をする』と教えられても様々な科学以前の知識を動員しないと成り立たないんです。その時に何が動員されているのかということを、自分で実際に実験に参加して体験する。すると、すごく簡単そうなことが自分でやってみると実は上手くできなかったりということがあります。

ー具体的にはどのようなことがありますか?

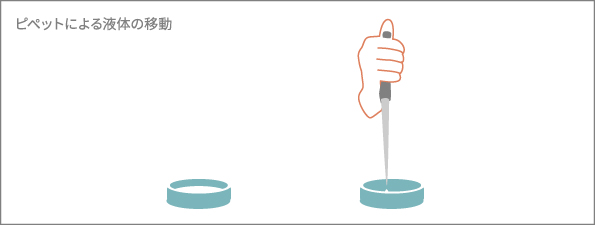

西阪:例えばエリック・リビングストンが言うには、ピペットで液体をとって、もう一方の容器に移動して落とすという行為ができない。何が難しいかというと、しずくを垂らす加減が難しいらしいんです。何も知らずにやると、指をパッと離してしまうので、液体がドドドッと全部落ちてしまう。では一気に落とさないためにどうするのかということで周りをよく見ると、みんな指を離していないんです。指を強く押しつけたまま液体を吸い上げて、運んだあとは力をゆるめる、ただそれだけなんです。すごく簡単なことだけど、そんなことはどこにも書かれていない。彼は原初的なという意味で「アルカイック」なテクノロジーという言い方をしているのだけど、そういうものが存在しているんですよね。このようなそれ自体は全然科学的ではない様々なテクノロジーを用いないと、一見客観的な科学実験の行為も成立しないんです。

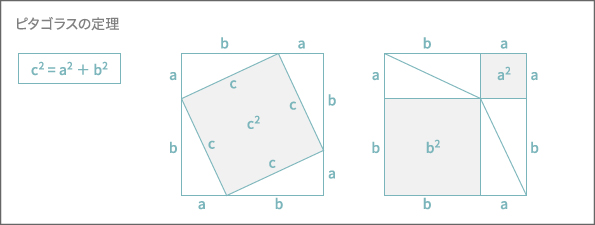

西阪:あるいはピタゴラスの定理などの数学の証明でも、直角三角形に四角が描かれていれば、それが何を証明しているのか見る人が見れば分かりますよね。しかし、そのように見えるということが、どうして成し遂げられているのか。あるいは、そもそもその図(=証明)自体が、私たちが計算式や補助線を描いたという作業過程の産物ですよね。そういった作業自体のアルカイックなテクノロジーを見ていくエスノメソドロジストたちもいます。実際にやってみて、自分がどういうふうにやったかを記録していくといったやり方をとっています。

ーそういう意味ではピアノとか楽器の譜面からどう演奏するかというのも、テーマになるかもしれませんね。

西阪:そうですね。実際にジャズのインプロビゼーションの研究もあって、ガーフィンケルの弟子でデビッド・サドナウという人がやっています。彼はもともとピアノそのものはある程度弾けていたらしいんですけど、思い立って先生についてジャズピアノの勉強を始めます。その時からとりあえずインプロビゼーションができるようになるまで、手の動かし方とか、自分の音がどういうふうに聴こえるようになってくるかというのを記録していきます。それをまとめた本は結構有名で、日本語訳も出ています(「鍵盤を駆ける手」)。徳丸吉彦さんという音楽学者や、実際にジャズを演奏する方が訳しているのですが、山下洋輔も帯にメッセージを書いてますよ。だから、エスノメソドロジーには、会話分析と離れたところの仕事もたくさんあります。

ー体験を自分でしてみてということですか。

西阪:そうです。自分で実際にやる、そういう意味ではエスノグラフィーとすごく親和性がありますよね。

ーその時の記録とは自分の中での潜在的な意識というアプローチではなく、自分の表層を細かく捉えるということですか。

西阪:そうですね。エリック・リビングストンは本当にいろんなことをやっていて、クロスワードパズルを解くときに何をどう行っているのか、を記録していくということもしています。

ー記述しているときに、「心の動き」みたいなものはどう考えるのでしょうか。

西阪:「心の動き」というとちょっと語弊があるかもしれません。「知覚の動き」といった方が正確だと思います。どういうふうに自分の知覚が変わっていって、何がどう見えるようになっていくのか、といった感じですね。例えば、プリズムを使った光学の研究みたいなのを、あのゲーテがやっていたらしいんですよ。リンチたちはそのゲーテの実験を自分たちで再現してみて、実際に何がどういうふうに見えるのかみたいなことを研究しているんです。ゲーテの見方はニュートンの見方とどう違っているのか、そこにはどのような知覚の構造の違いがあるのかとか。

ーエスノメソドロジーでは言葉が核になるのでしょうか。

西阪:言葉だけではないです。ガーフィンケルは自然言語と言っていますが、ジェスチャーなんかもありますし、ジャズの例なんかは身体的な振る舞いですし。全部合わせてそれをどう使っているのかということだと思うんですよ。

ーそういう意味では、言葉で明らかになる範囲というのはどんなものなのでしょうか。

西阪:それは難しい問題で、実際、研究者によって見解が異なります。一つだけいえるのは、会話分析が今みたいな形で展開してきたのは、テクノロジー的な制約のもとにあったからだと思います。

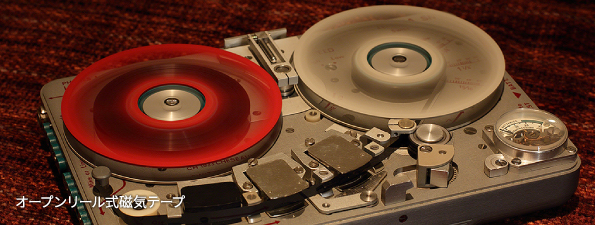

まず録音技術は、1960年代には民生用オープンリール式磁気テープが普及し、その後すぐカセットテープが出てくるというふうにすごく早い展開をしていきました。また、電話は音声だけの相互行為なので、会話を録音することによって一つの活動を十全に捉えることができる。なので、当初、言葉のやりとりの録音に集中してきたことが、会話分析の現状を大きく決定づけていることは確かだと思います。だからといって、言語がほんとうに相互行為の中心にあるといっていいのかというとまた別の話です。UCLA※にいるチャック・グッドウィンは、ずっと早い時期からビデオに着目していて分析していました。彼は『会話分析の現状はあまりにも言語偏重で、よろしくない。むしろ身体の方が言語より重要だ』ということを一貫していっています。例えば会話に「間」があいた時に、会話分析的にみるとその前の発言に対する不同意が来るのではないかと分析してしまうのだけど、実際にビデオを見るとその「間」に色んなことが起きている。だから言語だけを見るのではなくて、振る舞いも見なきゃいけないというようなことを、よくいっています。

※UCLA…カリフォルニア大学ロサンゼルス校(University of California, Los Angeles)

ーそうすると、必ずしもエスノメソドロジー=会話分析ではないんですね。

西阪:エスノメソドロジーの中から会話分析が出てきて、学問として分離独立したといっても良いかもしれません。会話分析はある程度一般性のある手続きを明らかにするので、旧来の学問的なやり方と馴染みやすく、言語学者の間でも広がっていきました。従来の言語では、例えば「言い淀み」みたいなものは全部ゴミとして捨てられてしまうんです。でも、実際に言葉を使うとき、言い淀みなんかがどういうふうに働いているのかとか、「あっ」とか「おお」といった普通の文法言語学ではうまく乗ってこないような「些細」な表現形式が会話分析を用いると、相互行為における機能という観点から捉えることができる。ということで、いわゆる機能言語学とくくられる言語学の分野の中の一角を現在会話分析が占めるに至っています。

会話分析が一般手続きに志向する傾向があるのに対して、エスノメソドロジーに強いこだわりのある人、例えばマイケル・リンチやエリック・リビングストンみたいな人たちは、逆にもっともっと個別性の高い分析を追求しています。

続きを読む